連日、物価高と報道され、電気代にも影響がでています。

2025年2月21日に公開された『消費者物価指数2025年1月分』(総務省統計局)によると、2025年12月・1月ともに前年同月比18%以上の値上がりをしています。

電気代が高い理由はこれだけではありません。主な理由は以下の2つです。

- 電気を使いすぎている

- 料金プランが高い

冒頭の「物価高」が理由であれば、個人で対策するには限界があります。しかし上記の理由で電気代が高いなら、料金プランの見直しや節電で解決する可能性があります。

この記事では、全国の男女127名を対象に「1年間の各月ごとの電気使用量と電気代」についてアンケートを取り、地域や家族構成、季節、住居形態などさまざまな角度から分析した結果をまとめています。

- 調査手法:クラウドワークス・ランサーズによる調査

- 調査期間:2024年12月26日(木)~2025年1月19日(日)

- 調査内容:2023年12月請求分~2024年11月請求分の使用電力量・電気料金を月・エリア・世帯人数ごとに収集

- 調査対象:全国の20~60代男女

- 回答者数:127名

冬は北陸・東北、夏は中部・関東・関西で特に電気代が高くなる

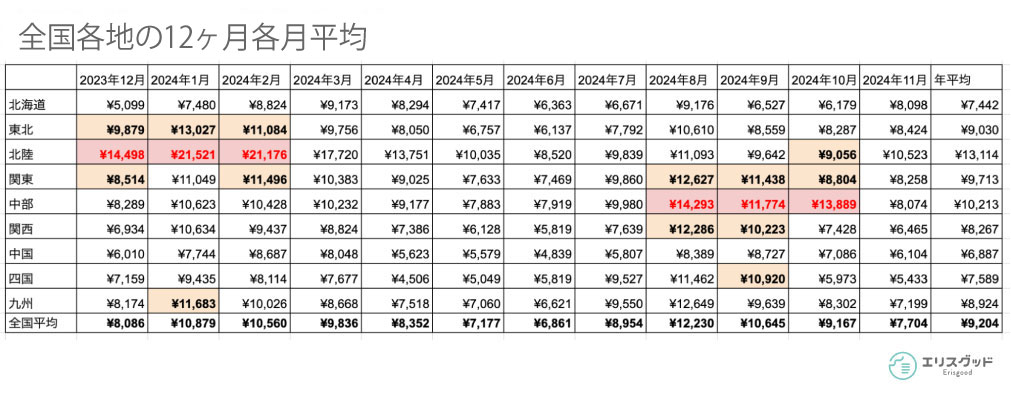

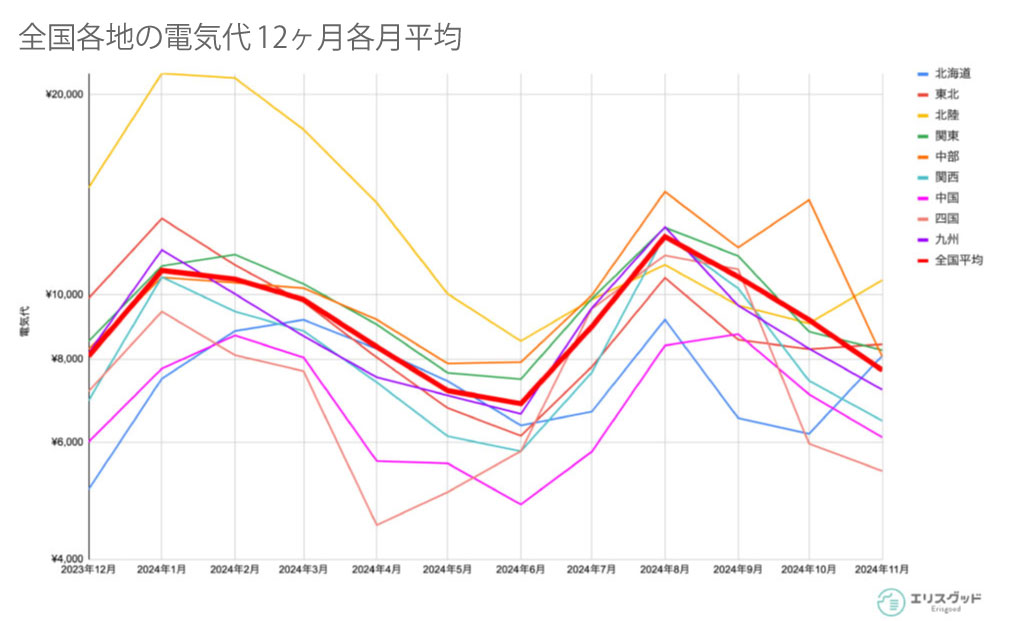

全国各地の12ヶ月各月の電気代の平均を集計したところ、全国的に冷暖房を使う時期の夏(8月:12,230円)と冬(1月:10,879円)で電気代が高くなることがわかります。

全国で夏冬に電気代が高くなることは共通していますが、冬は北陸(1月:21,521円)・東北(1月:12,027円)、夏は中部(8月:14,293円)・関東(8月:12,627円)・関西(8月:12,286円)で特に高くなります。

冬に北陸・東北で特に高くなる理由としては、日本の中でも寒く降雪量が多いため、暖房を多く使うことが考えられます。

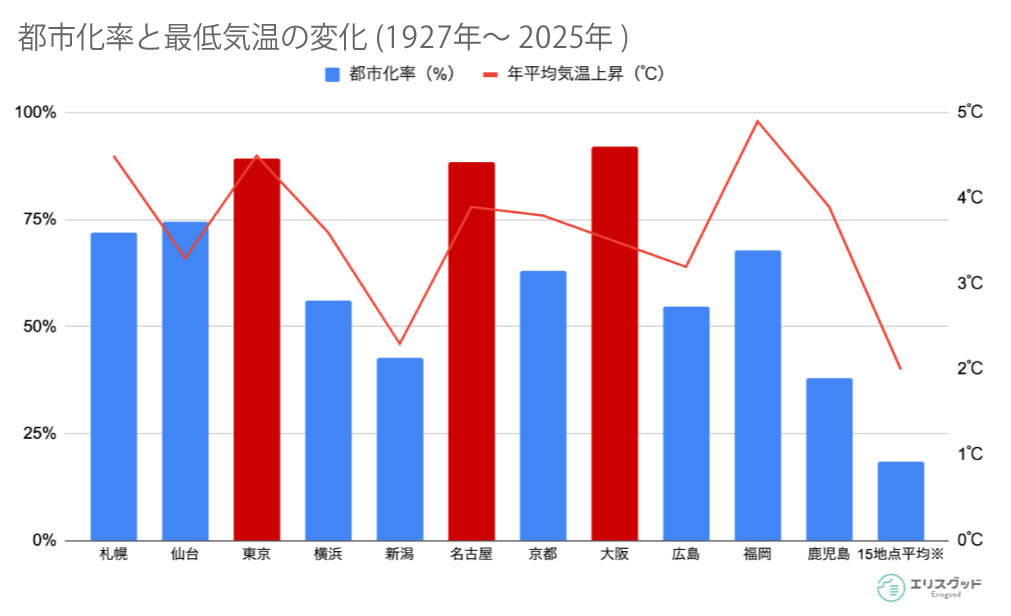

夏に中部・関東・関西・九州で特に高くなる理由としては、都市部で人が密集しアスファルトが太陽の熱を吸熱して起こるヒートアイランド現象の影響が強いことが考えられます。

気象庁が公開している「都市化率と平均気温等の長期変化傾向」よりエリスグッド編集部が作成。

※15地点平均は都市化の影響が可能な限り少ない地点(網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、飯田、銚子、境、浜田、彦根、多度津、宮崎、名瀬、石垣島)を選出し、最低気温の上昇温度の平均値を集計

気象庁が提供する約100年間の都市化率と最低気温の上昇平均値を集計した表を見ると、夏に電気代が高い地域は概ね、都市化率が高く最低気温の上昇率も高いことがわかります。

なお、北海道(1月:7,480円)は寒く雪も降る地域であるにも関わらず電気代が安い理由としては、冬に暖を取る手段は灯油がメインであることが理由だと考えられます。

参考:消費者庁

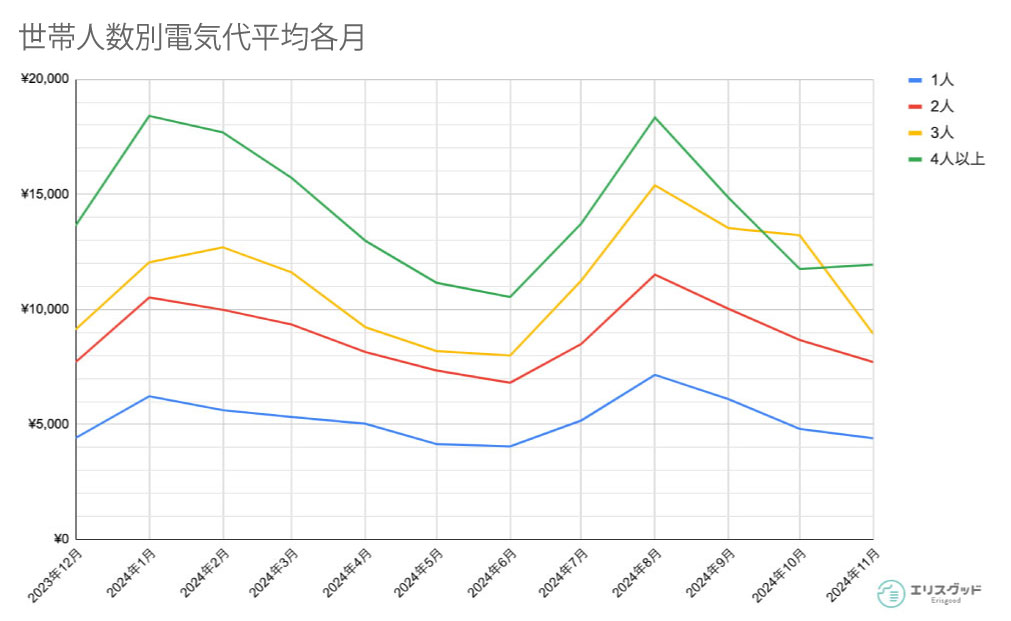

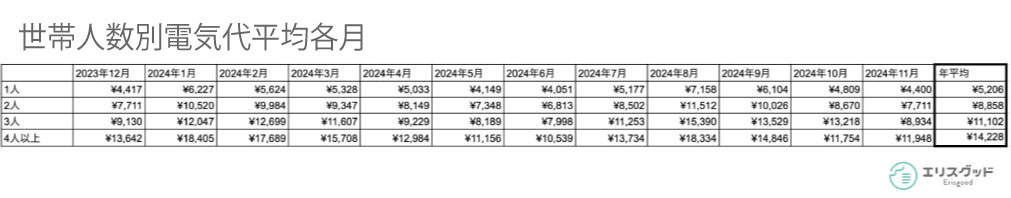

世帯人数が増えるほど季節による影響を受けやすい

世帯人数ごとの年間の電気代平均は、1人暮らしで5,206円、2人暮らしで8,858円、3人暮らしで11,102円、4人暮らし以上で14,228円と、世帯人数が増えるほど平均の電気代も高くなります。

最安になる6月と電気代が高くなる8月で見てみると、1人暮らしの6月は4,051円、8月は7,158円と3,107円の値上がりですが、4人暮らし以上の6月は10,539円、8月は18,334円と7,795円も値上がりしています。

この結果から、世帯人数が増えるほど季節による影響を受けやすいことがわかります。

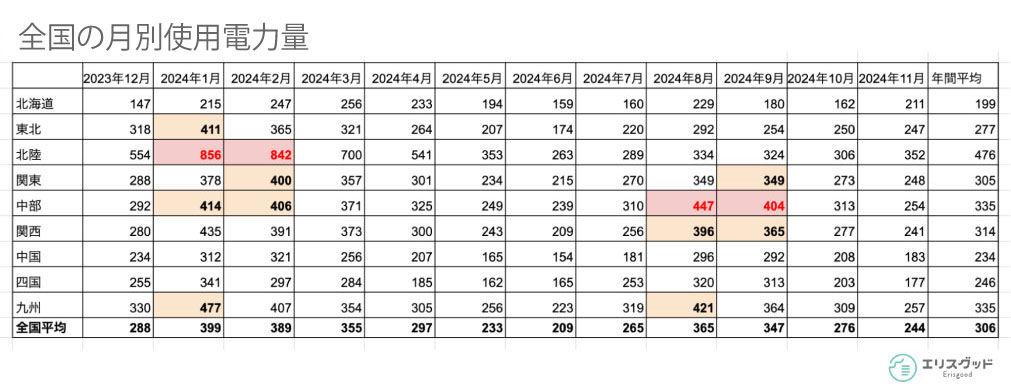

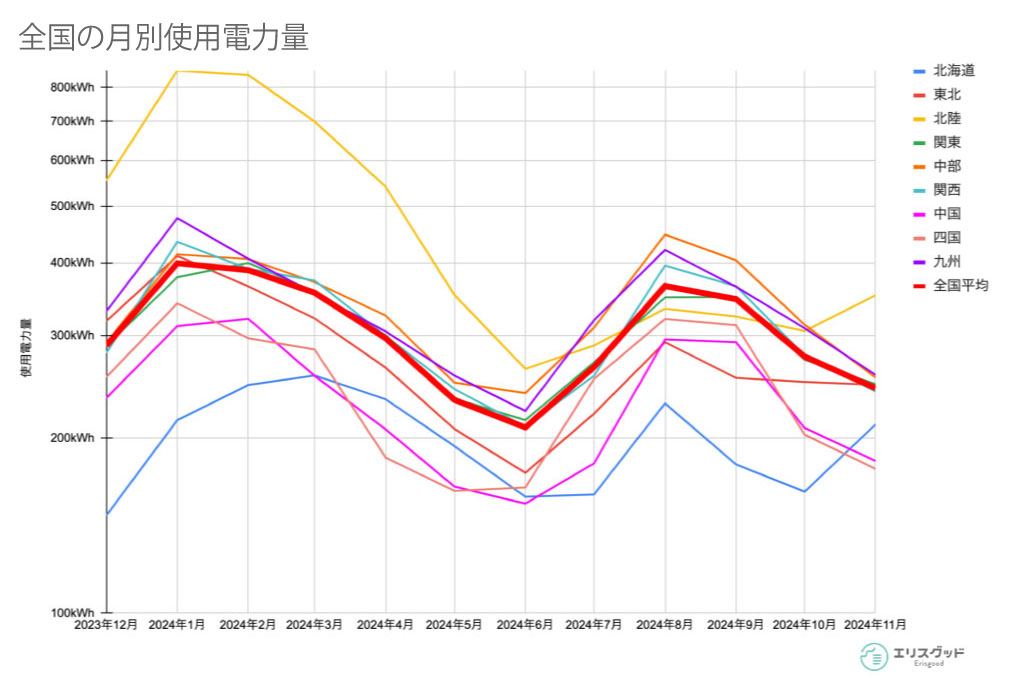

電気使用量(消費電力量)の全国年間平均は306kWh!エリア・季節によって変動する

全国の年間平均の電気使用量は306kWhでした。

ただし、エリアや季節によって大きく変動します。ほとんどは電気代と同じように動き、冬(1,2月)の北陸では800kWh、夏(8,9月)の中部は400kWhを超えます。

電気を使いすぎていないか平均と比べる際は、全国の数字ではなくエリア・季節が近い数字を用いることで、正確な比較が行えます。

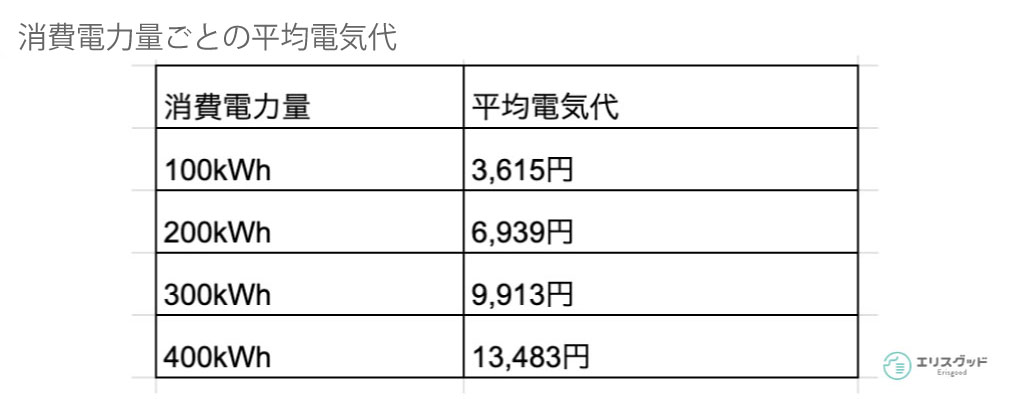

400kWhは13,483円!電気使用量(消費電力量)別の平均電気代を紹介

電気使用量ごとの平均電気代を集計したところ、100kWhで3,615円、200kWhで6,939円、300kWhで9,913円、400kWhで13,483円となりました。

消費電力量が300kWhで電気代が1万円を超えているような場合は、現在契約している料金プランよりも最適な料金プランがある可能性があります。

1kWhあたりの電気代は大手電力10社と新電力どちらが安い?

1kWhあたりの電気代を2024年7月の数値を元に計算したところ、大手電力10社は32.5円/kWhで平均消費電力量は266.3kWh、新電力は35.9円/kWhで平均消費電力量は262.9kWhと、新電力の方が高いことがわかりました。

| 大手電力会社10社 | 新電力会社 | |

|---|---|---|

| 1kWhあたりの電気代 | 32.5円 | 35.9円 |

| 平均消費電力量 | 266.3kWh | 262.9kWh |

平均消費電力量はほとんど同じなので、電気の使い方に大きな差はなさそうです。

新電力に乗り換えた方が安くなるという予想とは逆の結果となりました。

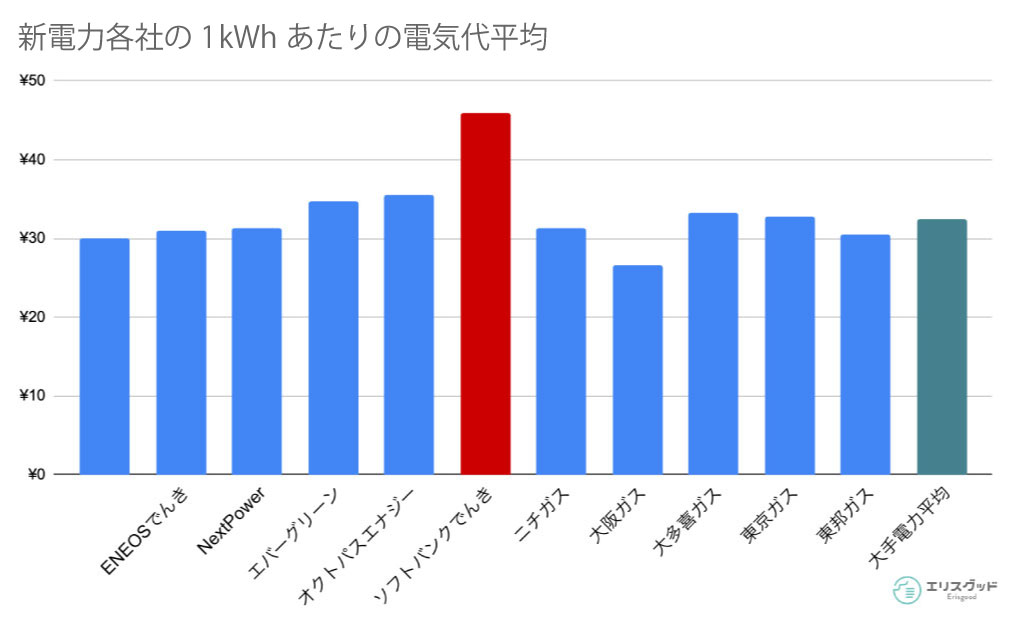

ただ、一般的には、新電力の方が安い傾向があります。新電力全体の傾向を正しく反映するため、今回集計した新電力11社各社の1kWhあたりの電気代を図9にまとめました。

この表から、ソフトバンクでんきが45.98円と突出しており、他の新電力の大半は大手電力の平均よりも安くなっていることがわかります。

この結果から、新電力に乗り換えれば必ず安くなるわけではなく、高くなってしまう場合もあるため、乗り換える際には適切な比較・検討が必要であることがわかります。

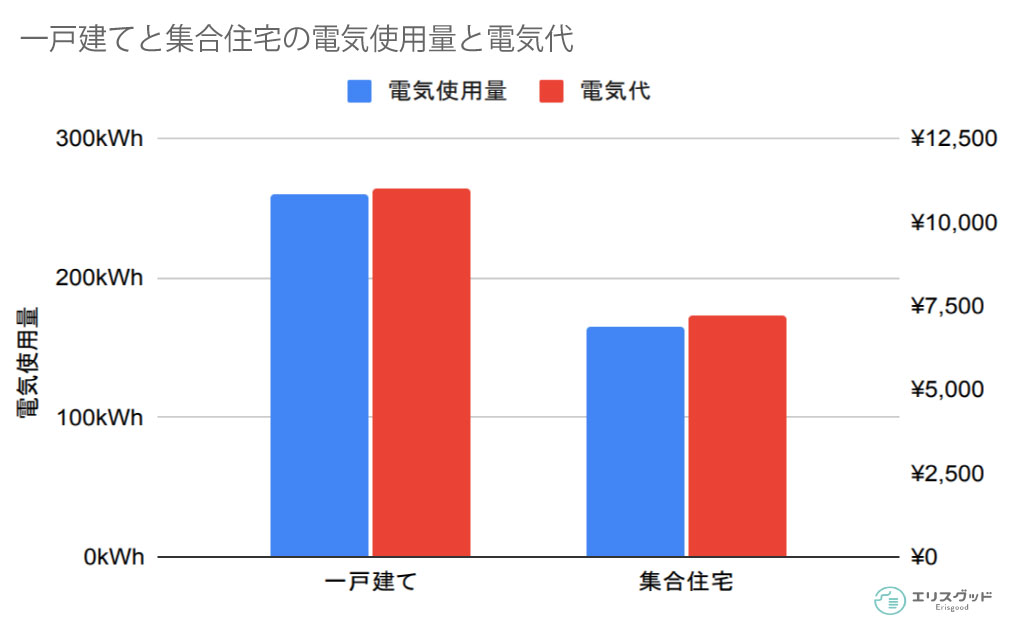

一戸建てと集合住宅では広くなる分、一戸建ての方が電気代は高くなる

一戸建てと集合住宅(マンション・アパート)で電気代に違いがあるか確認するために、2024年7月の数値を集計しました。

一戸建ての平均電気代は10,999円・平均消費電力量は260.7kWh、集合住宅の電気代は7,235円・平均消費電力量は164.8kWhとなり、一戸建ての方が消費電力量が多くなり、電気代も高くなっていることがわかります。

集合住宅よりも一戸建ての方が消費電力量が大きくなる理由は、家が広いからだと考えられます。

一人暮らしでも、一戸建てだと電気代が高くなる傾向にある

一人暮らしの平均電気代は5,206円ですが、一人暮らしの一戸建て住宅の平均電気代は6,540円と高くなりました。

平均が6,540円なので、夏冬であれば一人暮らしであっても1万円を超える可能性もあります。

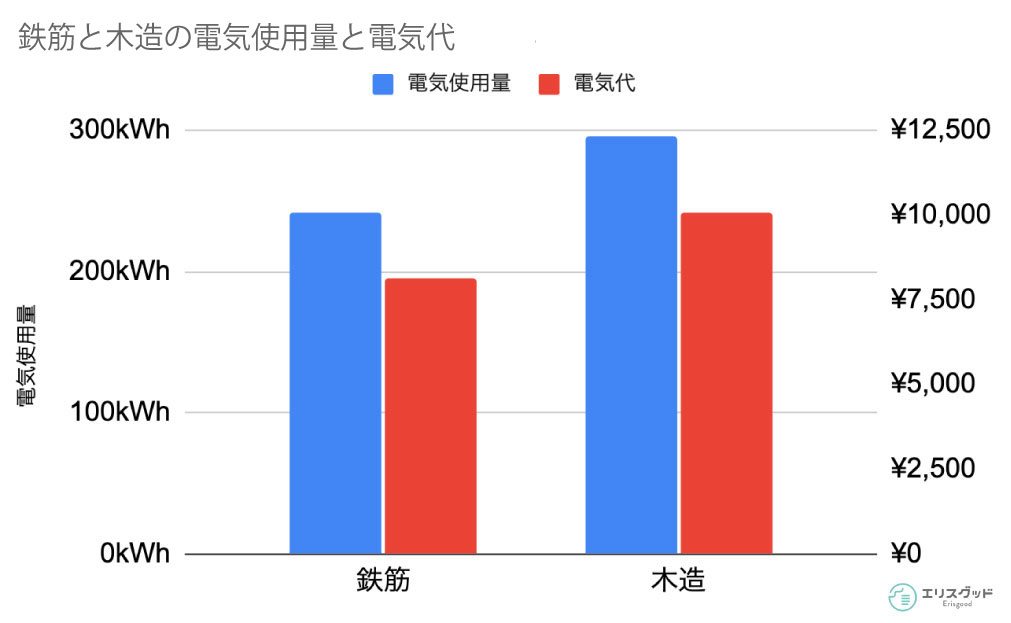

鉄筋と木造では木造の方が電気使用量・電気代は高い

家の建築構造が鉄筋コンクリートか木造かどうかで、違いがあるか確認したところ、鉄筋は電気使用量242kWh・電気代8,120円で、木造は295kWh・10,046円と、木造の方が電気使用量・電気代が高くなりました。

一般的に、木造は鉄筋より隙間が多く気密性が低い構造であること、また、木造の方が古い家屋の比率が高いことも電気使用量・電気代が高くなった原因と考えられます。

参考:統計局

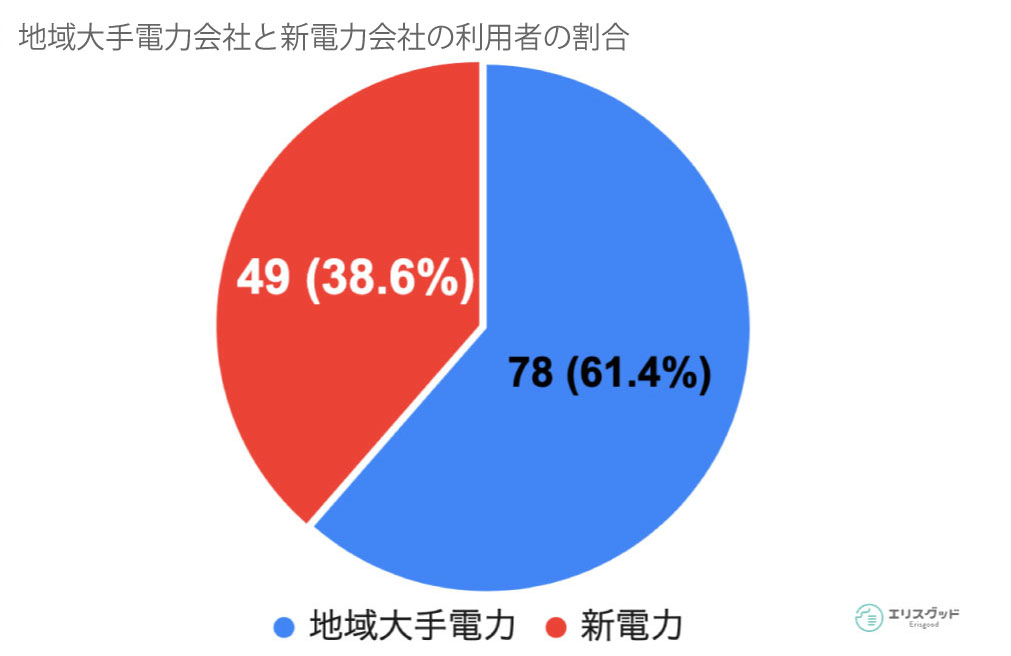

新電力に乗り換えている割合は約4割!特に40代が最も多く、30代・50代の世代も乗り換えが多い!

地域大手電力から新電力へ乗り換えている人数を調べたところ、127人中49人の38.6%が新電力へ乗り換えていることがわかりました。

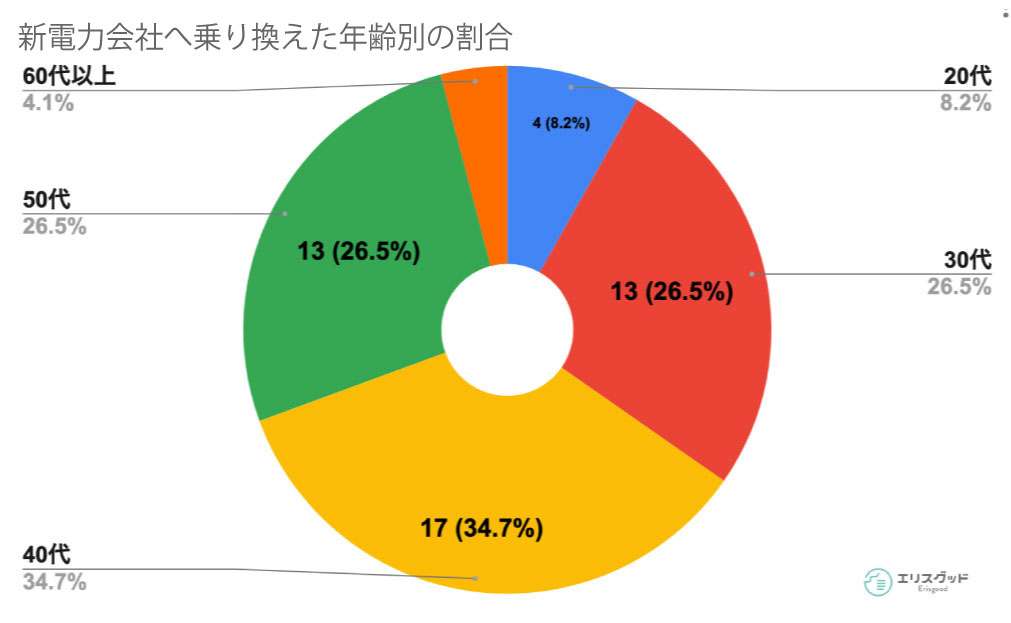

そのうち年代別に乗り換えた状況を確認すると、乗り換えた人のうち最も多かった世代が40代で34.7%でした。続いて、30代と50代が26.5%の割合を占めていることがわかりました。

電気代節約の意識は、40代が最も高いことがわかります。

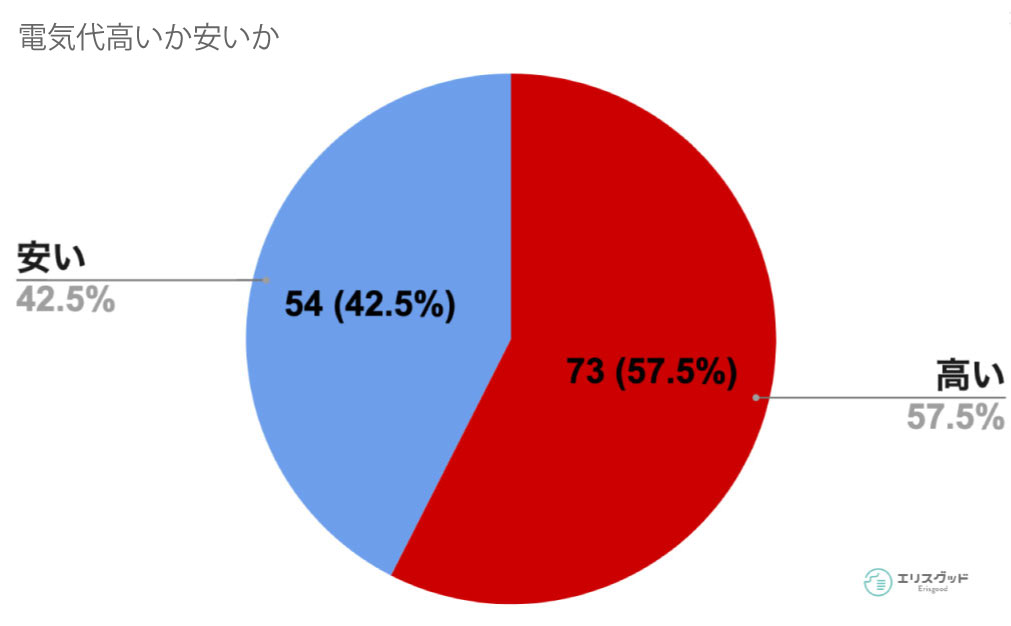

電気代は高いと思う?安いと思う?高いと答えた人が半数以上!

電気代は高いか安いかどう思うか質問したところ、127人中73名の57.5%は高いと感じると回答がありました。

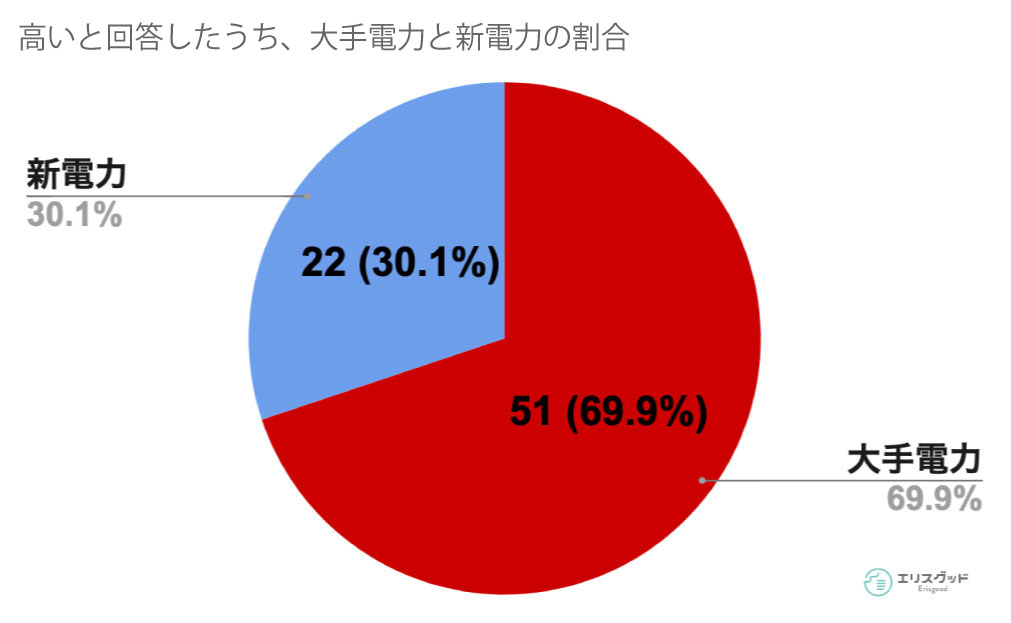

電気代は高いと思うと回答した人のうち、大手電力10社の割合は7割!

電気代は高いと思うと回答した人のうち、地域大手電力と新電力の割合を確認すると、7割は大手電力10社を利用していました。

もともと大手電力と新電力の利用割合は6:4でした。割合的に大手電力の方が多くなることは普通ですが、6割を超える7割が高いと回答しています。

このことから、大手電力を利用している人の方が電気代を高いと感じる人が多い傾向だとわかります。

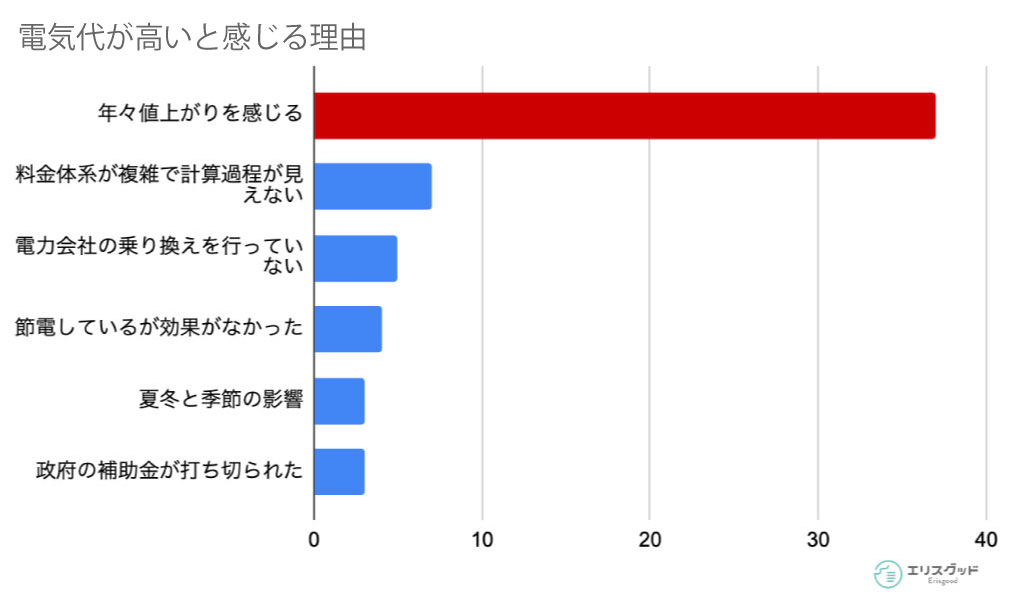

電気代が高いと思う理由第1位は「年々値上がりを感じる」

電気代が高いと思う理由を聞いたところ、「年々値上がりを感じる」と59名中37名の方が回答。62.7%の方が同じく回答し、圧倒的な1位になりました。

年々値上がりを感じるのはなぜか聞いたところ、「使用電気量が昨年と同じか少なくなっても、電気代は高くなっている」という回答が多々ありました。

1位に続き、2位に「料金体系が複雑で計算過程が見えない」が7名、3位に「電力会社の乗り換えを行っていない」が4名の回答となっています。

電気代を決める項目には、燃料費調整額や再エネ賦課金といった様々な項目が関わっています。

どのような計算過程で電気代が決まるのか不透明に感じて、知らないところで値上げされているのではと不信感を持っている回答も見られました。

3位の「電力会社の乗り換えを行っていない」という回答があるように、電力会社・料金プランの見直しをすることで電気代を節約できそうという印象はあるようですが、乗り換えはできていない方が一定数いるようです。

2位で「料金体系が複雑で計算過程が見えない」とありますが、電力会社・料金プランの乗り換えをするためには、料金体系を理解していなければ、比較できず乗り換えできません。

電力会社乗り換えの課題として、料金体系の複雑さがあると考えられます。

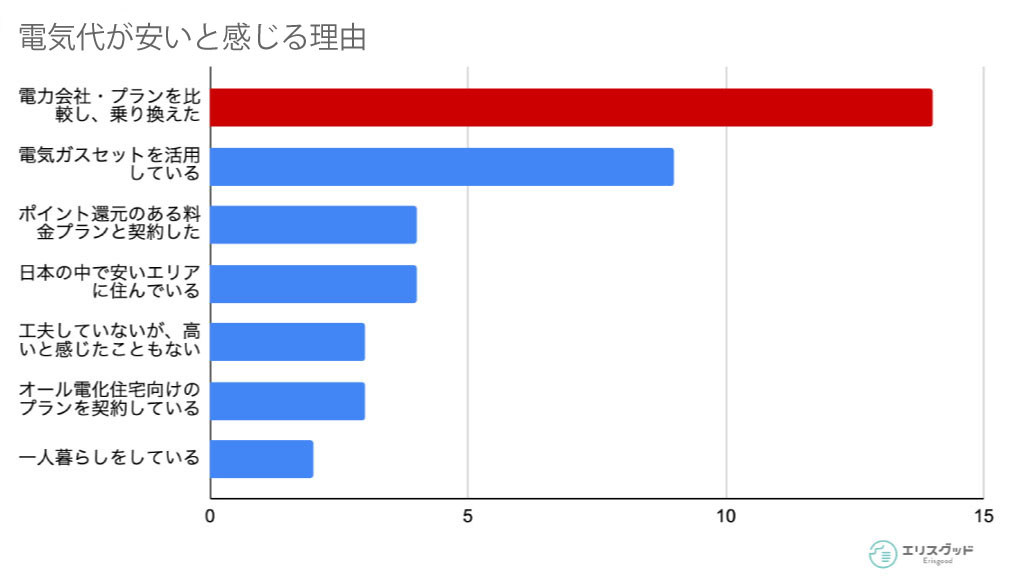

電気代が安いと思う理由1位は「電力会社やプランの乗り換えをしたから」「電気ガスセット利用で安いから」

電気代が安いと思う理由を聞いたところ、「電力会社やプランの乗り換えをした」が1位の理由でした。

2位「電気ガスセットを活用している」、3位「ポイント還元のある料金プランと契約した」、5位「オール電化住宅向けのプランを契約している」と安くなった理由が上げられていますが、どれも電力会社・料金プランを比較して、各家庭に合うプランを選択できた結果と言えるでしょう。

高い理由では料金体系の複雑さが電力会社の乗り換えの課題となっている可能性があることがわかりました。

安い理由からわかることは、しっかりと各料金プランの特徴・計算方法をを理解して、最適な電力会社や料金プランを選ぶことができれば、安くできる可能性があることを示していると考えられます。

一方、1kWhあたりの電気代は地域大手電力よりも新電力の方が高い結果となっていました。

適切に料金プランの比較を行わない場合は、適切な料金プランを選ぶことができず、新電力に乗り換えることでかえって電気代は高くなってしまう可能性もあると考えられます。

他に安いと感じる理由としては、日本で電気代の安いエリアに住んでいる、一人暮らしであまり電気を使わないといった理由も上がっていました。